- Summary

- "Dies ist ein Weg, von dem es keine Heimkehr gibt", notierte Armin T. Wegner, von dem wir den Titel entlehnt haben, im November 1915 in Rasal-Ayn im heutigen Nordsyrien. Der Genozid an den Armeniern und ihre Verschleppung in die syrische Wüste waren zu diesem Zeitpunkt seit sieben Monaten im Gange. Wegner, der 1915-1916 als Sanitätssoldat mehrere der Lager im heutigen Syrien aufsuchte, beschrieb mit seinem Tagebucheintrag das Los der vielen Hunderttausend Deportierten, die der sichere Tod erwartete. Doch eine Heimkehr gab es auch für die meisten Überlebenden nicht. Nicht für Zabel Yesayan, die sich der Deportation durch Flucht entzogen hatte, der die Erinnerung an den Ort ihrer Kindheit aber ein geistiger Zufluchtsort blieb; nicht für Ester, die von ihren armenischen Verwandten als "entehrt" angesehen wurde, da sie, um ihr Leben zu retten, eine Ehe mit einem Türken eingegangen war, und nicht für Hagop Mintzuri, derzeitlebens nicht in das Dorf zurückkehrte, aus dem seine Frau, seine vier Kinder und alle anderen Angehörigen deportiert worden waren. Gerade deshalb mag dieser Ort in den meisten seiner Geschichten zum Symbol für das durch den Völkermord ausgelöschte Leben geworden sein. Eine "Heimkehr" konnte es für die meisten Überlebenden aber auch deshalb nicht geben, weil ihre Häuser und ihr Besitz in der Zwischenzeit von türkischen oder kurdischen Nachbarn in Beschlag genommen oder an muhacirs [muslimische Einwanderer vom Balkan] verteilt worden waren und weil sich die 1923 gegründete Republik Türkei als ethnischer Nationalstaat konstituierte, der sich anschickte, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur mit allen Mitteln zu türkisieren. Arbeitsmöglichkeiten und kulturelle Rechte für Nichttürken waren dadurch beschnitten. Dieser Band ist kein wissenschaftliches Werk und kein Geschichtsbuch. Im Mittelpunkt steht nicht der Völkermord. Wir wollten die Armenier nicht auf ihr Schicksal als Opfer des Genozids reduzieren. Die meisten der hier versammelten Texte sind literarische, häufig autobiografisch geprägte Texte von Armeniern, die einen Eindruck ihrer vielfältigen Lebensrealitäten in Anatolien vermitteln. Sie lebten in Grossstädten und in kleinen Dörfern, sie wohnten in Ortschaften mit rein armenischer Bevölkerung und als Minderheit unter muslimischen Nachbarn und sie waren in allen Schichten der Bevölkerung vertreten. Sehr viele Armenier waren Handwerker- Schlosser, Schmiede, Schreiner, Textilarbeiter-, aber es gab ebenso besitzlose Bauern, die sich mit der ganzen Familie einen Raum teilten, wie wohlhabende Bankiers oder Angestellte der osmanischen Verwaltung"--Foreword, via booklooker.de.

- Format

- Book

- Author/Creator

- Demirdirek, Şeyda.

- Published

- Hamburg : Internationale Kommunikationswerkstatt (IKW), 2013

- Locale

- Turkey

- Contents

-

Vorwort

Edgar Hilsenrath: "Türkische Alpträume"

Zabel Yesayan: Die Gärten von Silahtar

Jacques Der Alexanian: "Das Leben in Morenig"

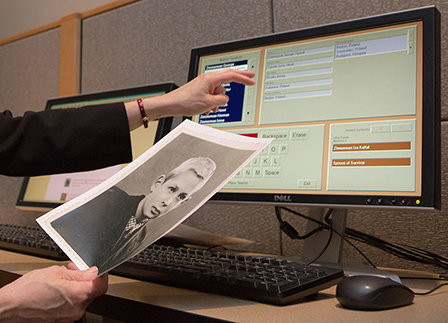

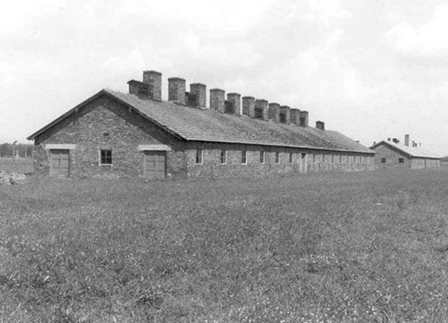

Fotografische Dokumente: Armenier im Osmanischen Reich

Karte: Lebensorte von Armeniern im Osmanischen Reich

Yervant Odian: Der Beginn des Krieges und Die verhängnisvolle Nacht

Chavarche Nartouni: Abschied von Armash

Pailadzo Captanian: "Eure Reise wird dort zu Ende sein, wo ihr krepiert"

Armin T. Wegner: "Dies ist ein Weg, von dem es keine Heimkehr gibt"

Franz Werfet: Zwischenspiel der Götter

Peter Balakian: "Können Sie uns eine Liste ihrer armenischen Versicherungsnehmer zuschicken?"

Harry Stürmer: "O Gott, wie ich Deutschland hasse!"

Jacques Der Alexanian: "Auf dem Sklavenmarkt"

Yervant Odian: "Die Rückkehr nach Konstantinopel"

Margaret Ajemian Ahnert: "Mortsir - die Hoffnung, zu vergessen"

Kohar Mazlımyan: Was hat die türkische Frau während der Kriegsjahre gemacht?

Mıgırdiç Margosyan: Mein Muttersprachabenteuer

Agop Arslanyan: Ich heisse Agop und komme aus Tokat

Hagop Mıntzuri: Meine Geschichte

Karin Karakaşlı: Garine

Vorstellung des Projekts Houshamadyan

Quellennachweis.

- Other Authors/Editors

- Guttstadt, Corry, 1955-

- Notes

-

Includes bibliographical references.

Vorwort -- Edgar Hilsenrath: "Türkische Alpträume" -- Zabel Yesayan: Die Gärten von Silahtar -- Jacques Der Alexanian: "Das Leben in Morenig" -- Fotografische Dokumente: Armenier im Osmanischen Reich -- Karte: Lebensorte von Armeniern im Osmanischen Reich -- Yervant Odian: Der Beginn des Krieges und Die verhängnisvolle Nacht -- Chavarche Nartouni: Abschied von Armash -- Pailadzo Captanian: "Eure Reise wird dort zu Ende sein, wo ihr krepiert" -- Armin T. Wegner: "Dies ist ein Weg, von dem es keine Heimkehr gibt" -- Franz Werfet: Zwischenspiel der Götter -- Peter Balakian: "Können Sie uns eine Liste ihrer armenischen Versicherungsnehmer zuschicken?" -- Harry Stürmer: "O Gott, wie ich Deutschland hasse!" -- Jacques Der Alexanian: "Auf dem Sklavenmarkt" -- Yervant Odian: "Die Rückkehr nach Konstantinopel" -- Margaret Ajemian Ahnert: "Mortsir - die Hoffnung, zu vergessen" -- Kohar Mazlımyan: Was hat die türkische Frau während der Kriegsjahre gemacht? -- Mıgırdiç Margosyan: Mein Muttersprachabenteuer -- Agop Arslanyan: Ich heisse Agop und komme aus Tokat -- Hagop Mıntzuri: Meine Geschichte -- Karin Karakaşlı: Garine -- Vorstellung des Projekts Houshamadyan -- Quellennachweis.